グッピーを数匹いただいたことからビオトープづくりをスタートしたのですが、落ち葉を入れたところ、なにやらいろんな状態変化があったので書き記しておきます。

目次

ビオトープに落ち葉を入れる

ビオトープは人工的に自然界の循環を再現した空間ですが、自然界の水が多く集まる場所の周りには草もあれば木もあります。

草は枯れ、落葉樹であれば秋に落葉します。枯れ葉や落ち葉が水の中に入れば、そこから微生物が繁殖したり、水中生物の餌になったりします。

人工的に作られたビオトープにも落ち葉を入れて、微生物を増やし、グッピーたちの餌にしようと考えました。

ビオトープに入れる落ち葉

我が家のビオトープはベランダに設置しています。幸い、ベランダにはまだ小さいものの、落葉樹も常緑樹もあり、もうすぐ春を迎えるこの時期はさすがに少ないですが、落ち葉を入手することも可能です。ビオトープが小さいことを考えると、我が家のベランダの植物群でも十分に賄えそうではあります。

しかし、ビオトープに入れたところ、茶色い液体が噴き出てきた落ち葉、ヘドロ状になった落ち葉、カビが発生して水面にまで広がった落ち葉などがありました。

樹種で言えば我が家には落葉樹の桜、桃、梅、イチジク、マルベリー(桑)、さるすべり、常緑樹のマンゴーやアボカド、各種柑橘類などがあります。草や野菜類もあります。

木の葉と草の葉

まだ完全に乾いていない草の葉をビオトープに入れたところ、腐敗し、ヘドロ状になりました。イメージとしてはレタスを数日間水に入れて常温で放置したような状態です。

ヘドロ状の葉をそのままビオトープに入れておくのは良くないと考え、取り出しました。

ビオトープの規模が大きく、微生物が多く繁殖した環境なら、あるいは問題なく分解されていくのかもしれません。ただ、我が家のまだ立ち上げて間もない小さなビオトープでは水の濁りや水面の気泡などの原因になっていると考えられたため取り出しました。

ここまで観察した限り、樹木の葉のように比較的分厚く繊維のしっかりしている葉はヘドロ状になりにくいようで、トロットロになっているのをまだ見ていません。そのため、ヘドロ状になる条件として、草の葉のように薄く柔らかい葉であることというのがあるのではないかと考えました。ビオトープに草の葉を入れるのはおすすめできません。

若い葉と枯れ葉

落ち葉は木や草の茎の上で完全に枯れた状態になってから落葉するケースもあれば、まだ水分を保持した状態で緑のまま落葉するケースもあります。

完全に枯れた枯れ葉の場合、樹木の葉は特段問題を起こさないようではあります。草の葉で完全に乾いたものをまだ入れたことがないので、これは後日また実験したいと思っています。

樹木の若い葉も入れましたが、草ほどではないものの、若干腐敗とも分解とも言えるような状態に見受けられました。具体的には葉の透明度が上がっていきます。

若い草の葉の場合は完全に腐敗している様子でしたが、若い樹木の葉はそれほど腐敗を感じさせず、ただ枯れ葉とはまた違った分解の仕方をされているようでした。

そして、完全に枯れた葉にも貝はくっついていますが、それよりも若干緑が残っているような葉の方が貝に食べられて穴が開くのが早いように感じました。

カビている葉とカビていない葉

腐葉土にしようと思って置いていた枯れ葉も一部ビオトープに入れてみたのですが、それは若干カビているものでした。

カビている葉をビオトープに入れると、そのカビが増えていき、水面に広がっていくことがあります。自然界ではこういうこともあると思われますが、なにぶん立ち上げたばかりのビオトープで、非常に不安になりました。

自然界の循環がしっかりと構築されたビオトープなら問題がないのかもしれません。でも、少しずつ水面に広がる菌糸のようなものを見ると、やはり不安になり、水の中に押し込んで沈めることにしました。もっとも、沈めることで解決するのかはよくわかっていませんでした。少なくとも、沈めることで水面に菌糸が広がる症状はなくなりました。あわよくば水中の微生物が分解してくれればと思っております。

カビていようと虫が付いていようと、自然にあるものを自然のままにすることは一つの目標でもあります。そんなカビている葉を入れたとしても自然に分解される環境、それこそが目指すべきビオトープの姿ではないかとも思います。

落ち葉から噴き出す茶色い液体

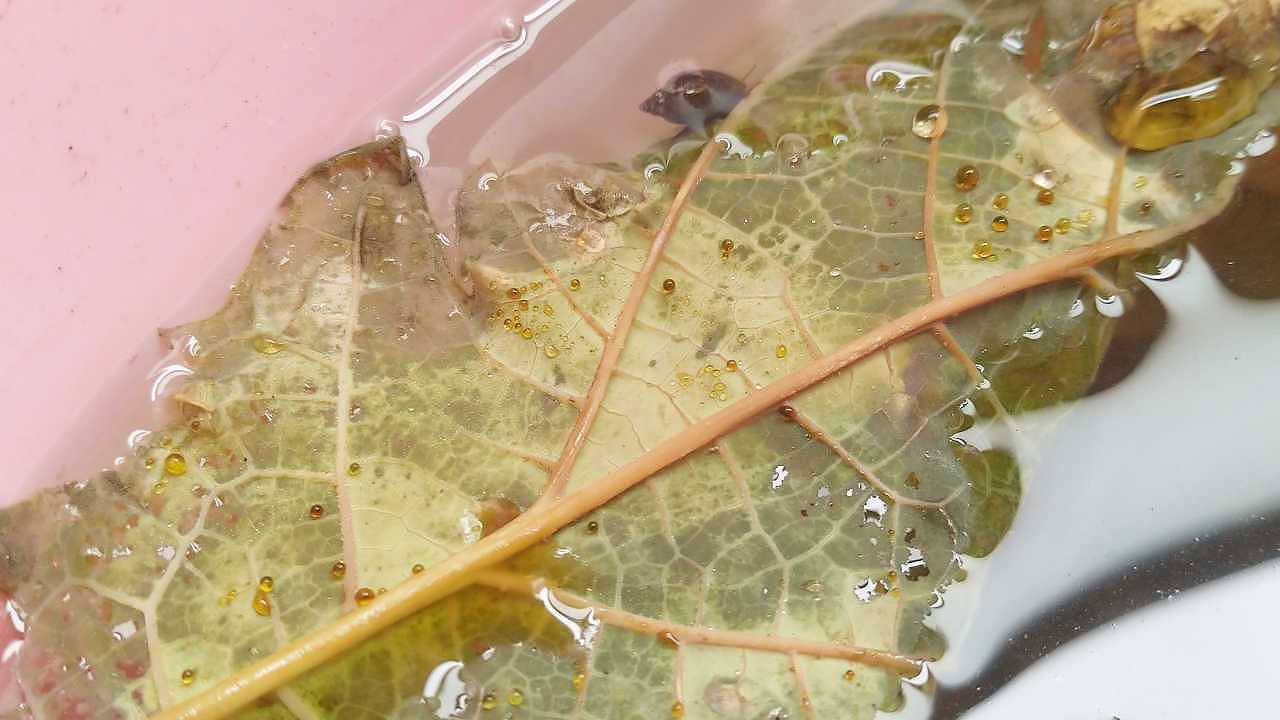

落ち葉を入れて様子を見ていると、一つの落ち葉に茶色い水滴がたくさん付いていることに気が付きました。

この茶色い液体、考えられるのは葉に含まれるアク。ポリフェノールが出てきたと考えられます。流木などにもアクが含まれるので、葉に含まれていても不思議ではありません。

つまり、流木は水に入れるとブラックウォーターを生じますが、落ち葉でもブラックウォーターが生じる可能性があるということ。

茶葉を水の中に入れるとじんわりと茶の成分が染み出し、水の色が変わっていくのと原理的には同じなのではないかと思います。

ブラックウォーターになることを防ぐためには、落ち葉もあく抜きすると良いのかもしれませんね。

落ち葉は貝の餌

落ち葉をビオトープに入れてから、数回魚が突くのを見たことはありますが、餌として認識し、食べやすいところから食べていたのかどうかまでは判断できませんでした。

一つ、間違いなさそうなのは、貝が食べているということ。我が家のビオトープにはグッピーをいただいたときに混入していたサカマキガイと思しき貝が複数匹いて、今も増え続けています。そのサカマキガイが落ち葉に群がっているのです。そして、落ち葉には穴が開いていきます。

魚が落ち葉を食べているかはまだはっきりしませんが、貝が落ち葉を食べているのは間違いなさそうです。

もともと落ち葉を入れる際、水質浄化とか魚の餌になればという考えもありましたが、貝の餌になるならそれはそれで良いかなとも思っています。そして、グッピーも食べていてくれれば、餌をやらなくてもよくなるかもしれません。

最後に

直径50cmにも満たないビオトープという小さな空間に自然界の循環を再現しようと試行錯誤しておりますが、容量にあった工夫というのが大切なのではないかと今回の件を通して感じました。

自然界の大きな湖などでは、草や木、枯れ葉や風で飛んできた様々な物など、とにかく自然界にある様々な物が入り込みます。それでも循環し、環境を維持し続けるのは規模も関係していると思います。

小さなビオトープに合った工夫をしていきたいと思います。